最近の日記から

2007

12月18日(火)

今月は25分しか捜天できていない。とても多忙だったのは確かだが、天気がずっと悪かったのである。冬期間、この地域では当然のことであるが。私の住んで

いる地域と、偉大なコメットハンター、池谷薫氏がお住まいの静岡県浜松の週間天気予報を下に示した。日本海側で雨や雪、太平洋側(大都市も人口も集中して

いる)で乾燥した晴天が続く、典型的な冬型の天気分布である。

日本のコメットハンターの多くは太平洋側に住んでいるが、そのことは光害もまた日本海側よりも深刻であることを意味する。光害は別として、悪天が多いこと

は必ずしも日本海側のハンターが悪い条件下に置かれていることを意味しない。天文ガイド1月号の中で、九州の山間地にお住まいの宇都宮章吾氏は、悪天のた

めに年間20〜30日しか捜索できる日がないと述べておられる。私の地域の半分以下である!氏は、捜索のチャンスが少ないから捜索が続けられるのだ、とも

述べておられる。その通りだと思う。もしも私が多くの晴天に恵まれていたら、疲れ果てて捜天を止めてしまうかもしれない。逆境が力と集中力とを与えてくれ

ることは、珍しいことではないのである。

新潟県中越(十日町)

日

付

|

12月20日

(木) |

12月21日

(金) |

12月22日

(土) |

12月23日

(日) |

12月24日

(月) |

12月25日

(火) |

| 天気 |

曇時々雨 |

曇時々雨 |

曇り |

曇時々雨 |

曇時々雨 |

曇り |

| 気温(℃) |

8

1 |

9

4 |

11

3 |

11

5 |

9

5 |

9

3 |

降水

確率(%) |

80 |

70 |

40 |

50 |

50 |

40 |

静岡県浜松

日付

|

12

月20日

(木) |

12月21日

(金) |

12月22日

(土) |

12月23日

(日) |

12月24日

(月) |

12月25日

(火) |

| 天気 |

晴れ |

晴れ |

曇時々晴 |

曇時々雨 |

晴時々曇 |

曇時々晴 |

| 気温(℃) |

14

4 |

15

4 |

14

5 |

13

7 |

15

8 |

13

5 |

降水

確率(%) |

10 |

10 |

30 |

50 |

20 |

30 |

Yahoo! Japan 天気予報より

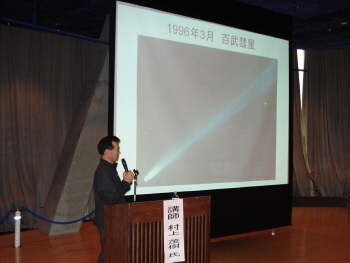

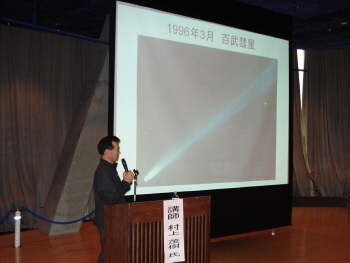

12月1日(土)

アイラス・荒貴・オルコック彗星(C/1983

H1)の発見者、荒貴源一さんと新潟市で初めてお会いした。われわれ二人は新潟天文研究会のお招きで、新潟県の彗星発見者として講演を行うことになったのである(9月21日の日記参照)。荒貴さんは中学校の理科の先生で、明るいお人柄からきっと生徒にはかなり人気があ

る方だという印象をうけた。

荒貴源一氏

撮影:村上茂樹

|

講演中の荒貴氏

|

発見に使われた荒貴氏の小さなコメットシーカー。

ペンタックス300mmF4 レンズとタカハシEr32mm。

荒貴さんの演題は、「なんだ?これ!」。それは氏が発見の際に発した言葉そのものである。それというのも、そのような大きな天体が(7等10’)その位置

に

あるという記憶がなかったからとのことである。氏は教え子が電話してきて起こされなかったら(荒貴氏は酔って眠っていた!)この彗星を発見することが出来

なかっただろうと話されていた。この電話の後、真夜中に発見されたのである。当時、荒貴さんは自作15cm反射と小さな屈折(実は望遠鏡ではなくてカメラ

レンズ)、ペンタックス300mmF4

レンズとタカハシ製エルフレ32mmを所有されていた。この小さな方の望遠鏡で、家の中から窓を通して捜天を行っての発見であった。小さな望遠鏡を使って

の明るい彗星の発見(C/1983

H1のような)はまだ可能なはずである。なぜなら、17Pホルムズ彗星は一日も経たない間に15等ほども増光したのだから!

荒貴さんは今はフジノンの25x150双眼鏡を使われているが、ナビゲーターは使っていないそうである。星図を使ってひとつづつ星雲星団を

同定するのが楽しいというお話だった。私は氏が住んでおられる佐渡は空が暗いと思っていたが、そうではないことが分かった。イカ釣り船が年を通じて操業し

ていて、近くで漁をされると強力な光害源となるそうだ。

講演中の私

撮影:新潟天文研究会

|

質問に答える私。右は荒貴氏、左はHK氏。

|

私の演題は「私が彗星捜索で見つけたもの」で、このサイトにある「コメットハンターは生き残れるか?」に基づいた内容である。約60名の聴

衆の多くは一般の方々で、中にははるばる東京から来られた方もおられたそうである。荒貴さんと聞きにきて下さった方々からエネルギーをもらった

ように感じた。

主催者の方々にこの場を借りて感謝します。

11月20日(火)

よくあることだが、目覚ましが鳴る10分前の午前2:50に目が覚めた。わずかな雲の切れ間に星が瞬いているが、空の大部分は雲に覆われていたので、寝床

に戻った。しかし、寝付かれなくて再び起きて、PCのスイッチを入れた。衛星画像で雲を確認したが、その画像から空の状態を予測するのは困難であった。何

度も空の状態を確認していると、ようやく午前3:40に快晴となった。

透明度は中程度のようであったが、東と南の方向に雲があったので、髪の毛座の北部から捜天を開始した。この領域では、かなり多くの銀河を捕らえることにな

る。最初に同定した銀河は、エッジオン銀河NGC4565であった。この銀河は、その独特の形態からナビゲーターを使うまでもなくそれだと分かった。この

とき、この銀河の像がどんよりしていることに気付いた。私は東から南にある雲からの延長で薄雲がここまで伸びているのだろうと思い、コメットシーカーを北

寄りに向けたが、この憶測は誤っていた。一見、空は中程度の透明度なのだが、実はかなり薄い雲が全天に広がっているのであった。つぎに捕らえた天体は、牛

飼い座にある9等の球状星団、NGC5466だった。透明度がこれほど悪くてもこの9等の球状星団を見逃すことはないだろう。しかし、17日の土曜日には

透明度がとても良く、高度10°の低空でも12等級の銀河を捕らえたことを思うと大きな違いである。

そうこうしている間に、空の東半分は雲に隠れてしまい、捜天をやめて17Pホルムズ彗星の観望を楽しんだ。この彗星はペルセウス座α、ミルファックに接近

している。46cm、68x

ではミルファックは眩しく輝き、コマの上にはミルファックを含むたくさんの星が見える。コマはまだ膨張を続けていて、優に視野の半分以上を占めている!

8Pタットル彗星も観望したが、この彗星はこのような悪条件下ではかなり見つけるのが難しく、どうにか見ることが出来た。

今朝の観測の間ずっと稲光がしていて、空とコメットシーカーの視野を照らしていた。夜が明けてからネットで稲光の発生箇所を調べたところ、観測場所から

100kmほど離れた日本海上であった。それでも午前中は快晴となった。

11月8日(木)

昨夕は夏の星座、射手座から捜天を開始して山羊座へと進んだ。この領域には幾つかの球状星団が点在している。車中で眠った後、明け方の捜天を行う前に、再

び17Pホルムズ彗星のスケッチを描いた。

その後、大熊座、猟犬座を捜天し、この間に球状星団、M3と20個の銀河(長く伸びたもの、拡散状のもの、グループをなすもの、核が明るいものなど様々な

形態を示している)が視野を横切っていった。透明度がかなり良かったので、それらの中には13等に近いものも幾つかあった。

薄明開始から20分間は、15x110を使って捜天した。これは、地平線付近の明るい新彗星を狙ってのことである。視野が6°もあるので、短時間に広い範

囲の捜天が可能である。

10月29日(日)

25日(木)の朝8時前に17Pホルムズ彗星がアウトバーストして7等になっているというメールを読んだ。OAA comet

MLに流れたそのメールは、鈴木雅之さんからのもので、水曜日のよるに送信されていたが、その夜は早く寝たので気付いたのは木曜の朝だった。木曜の明け方

は彗星捜索していたが、ペルセウス座の異変には気付かなかった。

17Pホルムズ彗星のインプレッション

10月25日(木)

夕方、2等級で見えている!50x8双眼鏡と46cmコメットシーカーで観測する。もちろん、月明下、肉眼でも簡単に見えていた。肉眼では恒星状である。

双眼鏡では視直径を持っていることが分かり、黄色っぽい。46cm68xでは、明るい中心星を持った惑星状星雲のように見える。視直径は1.4'で、

0.2'の扇形の尾(ジェット)が見える。ルミコン社のコメットフィルターをかけると暗く見えたことから、ダストリッチであると思われる。

10月28日(日)

驚くべきことに、彗星は3日間で4倍以上も大きくなっていて、視直径は6'で明るさも増している。肉眼でも恒星状ではないことが分かる。46cmでは、大

きな惑星状星雲のように見え、扇形の尾が目立つようになった。46cm170x

によるスケッチを描いた。

光度観測はこちら。

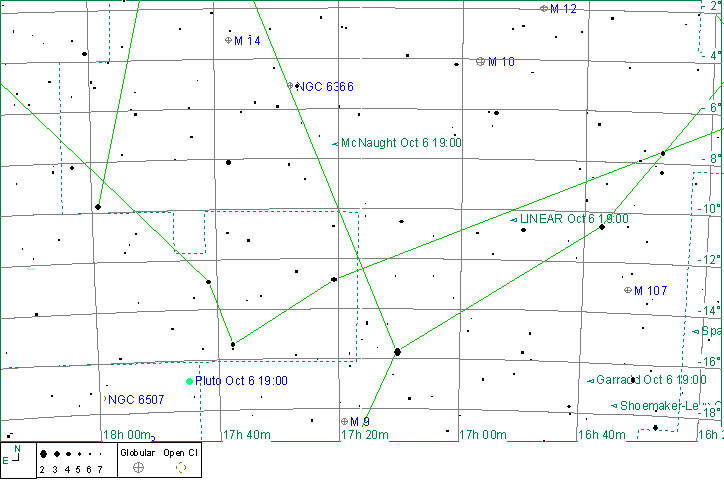

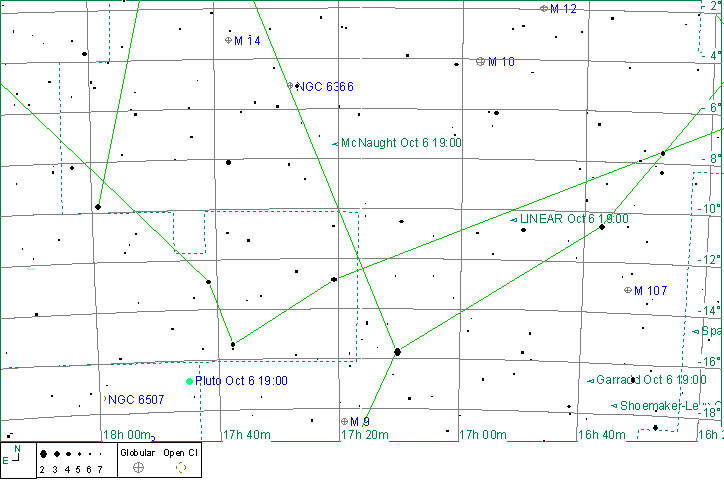

10月14日(日)

10月9日にC/2007

T1 マクノート彗星が12等級で発見された。今日、この彗星の発見位置を確認したら、10月6日の捜索範囲に確実に入っていたことに気付いた(10月6

日の「最近の日記から」を参照)。記録によると、この日はM10, M107, M14, M9をこの順に捕らえており、このことからC/2007

T1が捜天範囲に入っていたことが分かる(下の星図参照)。このほかにも星雲星団を同定していたが、9.5等の球状星団NGC6366は記録にないことか

ら見逃していたかもしれない。しかし、11等級の銀河、NGC6384(下の星図の範囲外)は捕らえている。

10月6日のC/2007

T1の高度は19時に30°であり、このときの透明度はかなり良かった。それでもなお、光害の影響でこの12等級の彗星を見つけることは容易ではなかった

と思う。

今朝は午前2時50分に起きたが曇っていた。再度3時40分に空を確認すると、天頂付近には星が輝いていたが、東の空は曇っていた。4時まで待ってみたが

空の状態は悪くなってしまった。

C/2007 T1 マクノート彗星の発見位置(中央上)は、10月6日の捜天範囲内であった。

10月7日(日)

車中泊。午前2時20分、起きるのが辛い。昨夜もっと早く寝るべきだった。

今朝もしし座を捜天したかったのだが、雲に隠れている。唯一、雲のない場所は南東の空だったので、シリウスの東から彗星捜索を開始した。たくさんの散開星

団が宇宙に火花を飛ばしている。まず入ってきたのはNGC2360。鮮やかで印象的。すべての散開星団は、それぞれに個性を持った花火のようなのである。

散開星団以外では、2つの散光星雲NGC2467と2359それにM46の中の惑星状星雲NGC2438を捕らえた。

夜明けまで東の地平線上にある雲は動かなかったが、雲が少し切れてきた。C/2007 F1

ロネオス彗星を見ようと、ナビゲータで導入すると容易に見つかった。明るい!直感では6等級であるが、8x50の双眼鏡では見えなかった。

10月6日(土)

明け方

目覚ましが鳴る30分前の午前2時10分に目が覚める。空の半分、特に東空が雲に覆われているので、外に出ようかどうか迷う。10分経って、晴れ間が次第

に広がって来たので、捜天を行うことにする。

しし座を捜天したかったのだが、雲に隠されている。仕方なく北東の空を捜天して、数個の銀河を捉えた。

30分ほど経つと快晴となり、しし座も姿を現した。獅子はかに座にある三日月を捕らえようとしているかのようだ。私はそのかに座から捜天を開始した。する

と間もなく、蜂の巣星団とも呼ばれているM44が望遠鏡の視野に入ってきた。10数個ほどの星々が眩く、心の中で蜂のブーンという音が聞こえる。

月から10°ほどのところにあるNGC2903、M96、M105、それにNGC3384を捕らえたが、この星座にある他の主要な星雲は捕らえられなかっ

た。C/2007 F1 ロネオス彗星を見ようとしたが、高度10°以下にあって森に隠されていた。

夕方

午後6時、1時間運転して、幾つかあるうちの最高条件の観測地に到着。さっと夕食の弁当を食べて、コメットシーカーを組み立て、6時45分から捜天を開始

した。へび座とへびつかい座を狙う。7つの球状星団と1個の銀河、NGC6356NGC6384(10月14日訂正)を

同定した。どの球状星団も、シーイング不良のためにあまり良く分離しな

い。

翌朝のために、午後8時30分には車中で床に就くつもりが、結局9時過ぎとなってしまった。捜天終了後、30分以上も星雲星団の観望を楽しんだからであ

る。

9月21日(金)

先週は天気予報が外れっぱなしであった。明日は曇りのはずの予報が、毎日夕方になると突然晴れに変更されて、夜明けに起きなくてはならなくなる。好天の傾

向は今週もずっと続き、明け方に9回起きたうちの6回、捜天を行うことができた。とは言っても、いつも快晴の下での捜天ではなかったが。

今朝はずっと素晴らしい快晴であった。しかし、昨日と一昨日はもっと良くて、M33が肉眼でしかも直視で見えていた。今日は、うさぎ座から捜天を開始し

て、シリウスの東約10°までをカバーした。

散開星団以外でキャッチした星雲星団は、M79, NGC2090, 1832, 1843, 1964, 2196,

それに2207であった。オリオン座βの南約2.4°にあるNGC1843に出くわしたときは、新彗星かもしれないと思った。なぜなら、オリオン座に銀河

があるとは知らなかったのだ。ナビゲーターは簡単にこの天体を同定して、12.6等と表示した。私がこの銀河を見るのが初めてであることは、明らかだ。

ところで、ナビゲーターは検索モードで等級をもっとも暗い15等に設定しておけば、リストにあるすべての天体を同定できることに偶然気付いた。つまり、前

回の日記で、「光度データ無しの天体に対し

ては検索モードは機能しない」と書いたのは私の誤解によるものである。

捜天範囲にある天体のうち、NGC1843よりも明るい銀河の幾つかを見落としたが、原因はわからない。視直径の小さな惑星状星雲IC418も見落として

しまった。捜天の前半は、西の捜天域、主にうさぎ座とはと座の銀河深遠の世界を見た。

後半は、たくさんの星々や散開星団が視野に入ってくる、いっかくじゅう座、おおいぬ座、とも座の天の川の領域へと移動した。夜明けには、わが太陽系の黄道

光がしし座から立ち昇りふたご座で天の川と交差しているのを目にする。西から東へと、銀河、天の川、太陽系と3次元宇宙世界が展開する。

クリックで拡大:

10月11日改訂

クリックで拡大:

10月11日改訂

C/1983 H1

アイラス・荒貴・オルコック彗星発見者の荒貴源一氏と私の講演会が、12月1日(土)に新潟市で開催される。新星捜索者のHK氏が世話役で、パンフ

レットも作って下さった。荒貴氏にお会いするのは楽しみだし、新潟市の方々に講演を楽しんでいただけたら幸いである。

9月9日(日)

目覚ましが鳴る30分前の午前1時50分に目が覚めて空を見た。曇っているが、雲の切れ間からいくつかの星が見えている。もう一度、午前2時10分に起き

ると、今度は快晴!

外に出て捜天の準備を始める。その間に全天が雲に覆われてしまう。回復を信じて車の中で待つ。期待どおりに3時05分には堂々たる冬の星座達が東の空に現

れて、ベレルギウスから捜天を開始。この季節、クロイツ群の彗星を意識せずにはいられないもので、推定位置をカバーするようにしている。今朝、最初に捕ら

えた星雲は、いっかっくじゅう座の彗星のような形をした散光星雲NGC2245であった。ナビゲーターのカタログには入っていても、大抵の散光星雲はナビ

ゲーターの検索モードでは同定できない。これは、星雲の光度が決定できないために光度データが入力されていないことが原因で、光度データ無しの天体に対し

ては検索モードは機能しないのである。NGC2245もこのうちの一つで、ウラノメトリア2000を使って確認した。

3時30分、星図のページをめくっている間に突然湿度が増加して、また空が曇ってしまった。辛抱強く車の中で待っていると、薄明開始時刻の3時50分、星

が輝きはじめた。NGC2245から捜天を再開すると、すぐに淡い天体が視野に入ってきた。ナビゲーターでは同定できなくて、心臓が高鳴る。ナビゲーター

が示す座標にしたがってウラノメトリアのページをめくると、ハッブルの変光星雲、NGC2261であると判明。自分がこの星雲に対して持っていた印象は、

明るくて扇状の尾を持つ彗星状というものであった。しかし、今回は円形でかなり暗い12等級だった。文字通り、この星雲は光度と形を変化させるのである。

夜明けの東の地平線には、地球照を伴った三日月と金星が昇っている。撤収する前にコメットシーカーを向けると、両者は相似形!

8月16日(木)

素晴らしい晴天!車で20分の観測地に着くと、肉眼でやぎ座の尾にある対日照が分かる。後で家で位置を確認すると、太陽と180°反対の場所だったので、

間違いなく対日照である。今回は主砲の46cmに加えて、ロシア製の15x110mm双眼鏡をセット

した。この大型双眼鏡は、薄明時の地平線付近において明るい彗星を捜すために使う。双眼鏡の準備に5分余計にかかるし、主要部分の重さが20kg以上あっ

てきつい作業である。この双眼鏡は滅多に使わないが、使うだけの価値はある。

今回は8月に入って7回目の捜索で、この数字は今年になってからの月間最多記録である。

降るような星のもと、今朝方はどこを捜そうかと思案する。北か、南か。銀河探訪を楽しむために、南天から捜天することに決める。くじら座、エリダヌス座、

南へ下って、ろ座へと捜天する。この領域には、多数の銀河があり、1時間10分の間に実際に20数個を捕らえた。

素晴らしい透明度のおかげで、同一視野に数個の銀河を捕らえることもあった。例えば、NGC833, 835, 838, 839, それに

IC210。このうちの幾つかは13等級という暗さである。IC210はナビゲータに登録されておらず、ウラノメトリア2000で確認したが、星図を開く

前からそれは銀河だろうと思っていた。なぜなら、その形状が楕円形であったからである。一方、11〜12等級でありながら、見落とした銀河もある。たぶん

表面輝度が低いことが原因であろう(2006年11月4日の「最近の日記から」を参

照)。

右から左へNGC833, 835, 838, 839.

画像の一辺は15’

The Digitized Sky Survey copyright (c) 1994

11等級の銀河NGC1042は拡散状で彗星のようである。10等級のNGC1052や、12等級の NGC1035と比較すると表面輝度が低い。

NGC1042(左下), 1052 (左上), and 1035(右上)

画像の幅は30’

The Digitized Sky Survey copyright (c) 1994

大型双眼鏡は薄明中に10分だけ使ったが、彗星状天体は捕らえなかった。M78が捕らえられるかどうか試したところ、薄明中でも十分キャッチできる力を

持っていた。

捜天の後、シリウスが東の地平線に明るく輝いていた。宇宙の深遠に浸った満足のいく捜天であった。

8月9日(木)〜11日(土)

9日(木)

今週は午前1時前後に2回起きたが、曇っていた。ようやく今朝は晴れて、主にくじら座、エリダヌス座、おうし座を捜天した。今回は三日月の月明かりと、高

湿度による透明度の悪さから彗星状の天体をまったく捕らえられず、楽しみが半減したように思う。このページには掲載していないが、二週間ほど前の7月24

日には、最高の透明度の下でくじら座に20個以上の銀河を捕らえた。その多くは12等級であり、楽しいものがあった。

彗星状の天体を同定することは時として興奮するものである。なぜなら、それらは新彗星を含んでいる可能性があるし、そうでなくてもこれらの天体の同定作業

そのものを楽しむことができるからである。もっとも、あまりに多くあると退屈にもなるのだが。しかし逆に、星雲星団、既知の彗星といったものがまったく捕

らえられない場合には、これまた退屈してしまう。今回、捜天中に私を楽しませてくれたのは、視野を横切る人工衛星と流星であった。もちろん彗星状天体のほ

うが好きではあるが。今回の流星はすでに活発になっているペルセウス群に属するのではないだろうか。捜天を終える頃、堂々としたオリオン座が地平線から

昇っており、野ではカエルでななく秋の虫たちが歌っていることに気がついた。季節の移ろいを感じた。

10日(金)

午前1時20分、少しばかり雲があり、透明度は昨日よりも悪い。彗星捜索を行うべきかどうか躊躇した。次の瞬間、家の近くで捜天するのではなく、車で20

分の観測地へ行くことを決意した。その観測地は低光害なので、透明度の悪さを補ってくれると考えたのだ。

捜天を開始して僅か10分で雲が広がりはじめ、中断を余儀なくされた。30分の中断の後、天の北極付近に晴れ間が広がりはじめ、捜天を再開した。薄明開始

から15分ほど経った午前3時25分、再び曇ってしまった。その10分後、望遠鏡を片付けているときに高い透明度で快晴になった。東の空は明るいが、弧を

描く天の川は大変美しい。30分後、家に着くと、空は再び曇っていた。何と気まぐれな天気であることか。

11日(土)

目覚まし時計は午前1時20分にセットしてあったが、0時40分に目が覚めた。透明度が悪く、一旦床に就いた。1時20分に再度起きてみるが、やはり状況

は変わらない。数日間晴の天気が続いていて、これが透明度を悪化させている。雨が降らないと、状況は改善されないであろう。

8月1日(水)

今日、ようやく梅雨明けが発表となったが、昨日の午後から快晴であった。ところが残念なことに、月曜日が満月だったので、今日は月齢17の月が薄明終了の

20分前に昇ってくる。それでも夕方に捜索に出かけた。

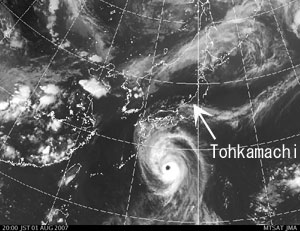

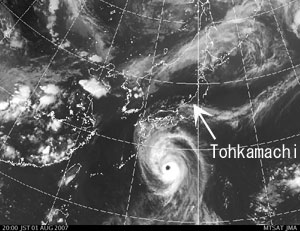

実はそれよりももっと気になったのは、天気のことだった。台風5号が西日本に接近してきており、その雲がこちらにも広がってきているのだ。家を出る前から

その雲の北の端がかかってくるかもしれないことを、衛星画像を見て知っていた。実際、捜索を始めてすぐの20時ごろに薄雲が広がりはじめた(衛星画像参

照)。捜天を開始してたった15分でやめてしまったが、望遠鏡をかたづける前に、幸運なことに薄雲を通してC/2006 VZ13

リニア彗星を観望することができた。コマは5’ほどで、CDは5であったが、雲の影響で光度を見積もるは直感的に行うことさえ難しかった。

2007年8月1日20:00

気象庁HPより

台風がこちらに来ることはなさそうだが、台風一過の晴天が期待できるかもしれない。

7月17日(火)

昨日、マグニチュード6.8の地震がまた新潟県を襲った。これまでに9人が死亡、1,000人以上がけが、約一万人が避難している。2004年10月にも

同じ規模の地震を経験しており、67人が死亡、4,800人がけが、十万人以上が避難し、震源に近かった私の町も大きな被害を受けた。3年前には私自身も

避難したのだ。

今回は震源が自分の町から約30km離れた日本海で、この町にはほとんど被害が無かったようだ。テレビで被災地が映ると、3年前の同じような状況を思い出

した。同じ規模の地震が東京などの大都市で起きたらどうなるだろう。神戸の時は6,400人が亡くなった。東京ならもっと状況は悪くなるだろう。

誰も大都市圏の発達と人口増加を止めることはできない。我々は発展の結果として大都市を建設し、それが繁栄のシンボルとなっているのだ。しかし、神戸と新

潟の死者の違いは、過密な都市の弱点をさらけ出している。

多くの人が2004年の地震について、星の美しさが未だに心に残っていると言っている。そのとき、この地域の街明かりは停電ですべて消えた。多くの人はあ

らゆる建物が余震で倒壊するではないかとの恐怖から、屋外に避難するしかなかった。私が思うには、星はわれわれが究極的に頼ることができるものだから、誰

にとっても美しく心に残ったのだ。

7月12日(木)

今月はまだ晴れの日がない。望みのありそうな明け方に何度か起きてみたが、日中は晴れても夜は必ず曇っているのである。

新星捜索者で新潟市在住の畑山和也さんから連絡をいただき、荒貴さんと私による講演会を企画してくだるとのことで、お引き受けした。荒貴さんとはC/1983 H1 IRAS

-荒貴-オルコック彗星発見者の荒貴源一さんのことで、氏は佐渡島在住である。12月1日(土)に新潟市での開催となるが詳細は未定。

参加者は一般市民と畑山さんが所属している新潟天文研究会のメンバーとのこと。荒貴さんとお会いできるのは嬉しいが、一般市民向けに話すのは天文屋に話す

るよりも難しいものである。

畑山さんは新天体発見のすばらしさを語って欲しいという。確かにすばらしいというのはその通りなのだが、私が彗星捜索を続ける理由はそれが好きだから、そ

して時にはそれが私にとって神聖な儀式だからなのである。好きなこと、神聖なものについて語ることは、なぜ自分の恋人のことを好きなのか、なぜ自分の宗教

を信仰するのかを語るのと同様に困難なことである。自分について知り、分析し、そして心の中にあることを美的に語らなくては、講演はうまくいかな

い。さもなければ、聴衆は私が捜索を続ける訳を理解できないだろうし、発見の見込みはほとんど無いうえに、晴れる見込みさえ少ないのに午前1時に起きるな

んてどうかしている、と感じるかもしれないのだ。

梅雨の最中、来る日も来る日もうっとうしい天気が続いている。今、台風が沖縄に接近しているが、こちらには来ないだろう。もしも台風が来たとしたら?池谷

さんが1965年にやったように、朝起きるだろうか?たぶんそうするだろう。池谷・関彗星は池谷さんが台風の目の中で発見したことを知っているのだから。

今の天気がどうであれ、空の変化をいつも気にかけていなくてはならないのである。

6月23日(土)〜24日(日)

天気予報に従って、今週は月曜日と火曜日に起きたが、どちらも曇り。今年は晴れの日の確率が低いように思う。

土曜日の午後、中国、広州のWentao Xu

という人からメールが来て、 Rob Matson

が発見報告をしたSWAN彗星が地上での確認観測を待っているとのこと。位置推算を含む詳細は、海外の彗星メーリングリストに

出ている。たくさんのメールを受け取りたくないので私はこのメンバーに入っていない。この時点では良く晴れていたが、気象衛星によると新潟県付近には雲が

散在している。とにかく、観測地へと向かった。

不運にもそして良くあることだが、望遠鏡を組み立てていると曇ってきた。しばらく待ってみるが、状況は変わらない。確認観測はあきらめて、車中で眠ること

にする。

日曜日は目覚ましの鳴る20分前、午前0時35分に目が覚めた。南西方向を除いて良く晴れていたが、再び時間と伴に曇りがちの天気へと変わっていった。ま

ず、C/2006 VZ13

リニア彗星を観望しようとナビゲーターで望遠鏡をその位置に向けるが、視野の中に彗星状天体は見あたらない。ウラノメトリア2000で位置を確認するが、

合っている。実は、家を出るときに時間が無くてファインディングチャートを印刷してこなかった。今日は光度観測をするつもりもなかったので、だた位置をメ

モしただけだった。紙に位置を書き間違えたのか、それとも彗星が急に暗くなったのか。彗星は近日点に近づいているのだから、後者はまずあり得ない。C/2006

VZ13の観望は諦めたが、後で家に帰ってメモした位置が6月24日のものではなく、23日のものだと気付いた。もっと几帳面でなくてはダメだ。

今朝の捜天は落ち着かなかった。中層雲の流れが速く、行ったり来たりして、雲の切れ間に望遠鏡を向けなくてはならなかった。ゆっくりと腰を据えて捜天がで

きず、時々完全に曇られると休息せざるを得なかった。

海外の彗星メーリングリスには、SAWN彗星についての否定的な観測結果が幾つか示されていた。最新のSWANによる位置観測データは6月17日、一週間

前である。高赤緯に位置していたので、コメットハンターに気付かれないまま暗くなってしまったのかもしれない。

6月16日(土)〜17日(日)

三週間ぶりの彗星捜索であった。今月になってから少なくとも2、3回は捜索しようとして午前1時ごろに起きたが、いつも天気予報が外れた。例年なら梅雨の

時期なのに、天気予報ではこれから水曜日まで晴れが続くという。

土曜日の夕方、自宅から車で1時間ほどの好条件の観測地に到着。細い月が地平線にまさに沈もうとしていて美しい。20:40、薄明終了の20分前に捜天の

準備ができた。西の空の捜天を始めたが、雲が出て西の空を中心に全天の半分を覆った。雲が動くたびにそれを避けるため、18インチ・コメットシーカーをあ

ちこちに向ける。捜天中に数個の銀河を捕らえたが、ここでは光害あるが程度少ないので、銀河は自宅近くの観測点と比較して約1等ほど明るいイメージで見え

る。

捜天は21:05に終えた。もっと長く捜天することもできたのだが、車中で十分な睡眠を取って翌朝1時頃からの捜天に備えるため、21:30までには就寝

することをあらかじめ決めていたのだ。

午前1時5分前に目覚ましが鳴った。良く晴れていて、天の川が美しく、贅沢な気分!最初にC/2007 E2 ロブジョイ彗星とC/2006 VZ13

リニア彗星を観測した。視野内には14等星が見えていたのだが、C/2007

E2は68倍では見えなかった。接眼レンズを交換して、もっと高倍率にしたら見えたかもしれない。初めて見るC/2006

VZ13は明るく、11等であった。

次に三週間前に購入した小さな双眼鏡、Super-View

4x22/17°を使って、1分間だけ天の川観望を楽しんだ。この双眼鏡は広い範囲をカバーするので、星野を見たときの印象は特別なものがある。肉眼に近

い見え方をするのだが、ずっと暗い星まで見えるのである。

Super-View

4x22/17° 笠井トレーディング製

1時間40分の捜天を行ったが、透明度は昨夕よりも劣っているようだった。ペガサス座、うお座、おひつじ座の中に捕らえた数個の銀河のうち、M74のみが

彗星状の外見を呈していて、他ものもはいかにも銀河のように見えていた。

5月26日(土)

昨夜21時には雨が降っていたが、天気予報と気象衛星の画像から判断して今朝の晴れを信じていた。衛星画像では大きな晴の区域が近づいていたのである。午

前1時に起きて外を見ると、いくらか雲があるものの、空の状態はまずまずである。大丈夫。

外に出て望遠鏡を組み立てる。風が強めで、捜天を開始して数分後には寒さを感じる。薄手のダウンジャケットを着ていたが、それを脱いで厚手のものに着替え

た。15分ほどして風が止むと、今度は暖か過ぎる。再び薄手のものに着替える。このときには雲は完全に無くなっていた。高速で快適に捜天を行う。

今月は北天の+60°まで全天を捜天し尽くしていたので、今朝の捜天は南天のM22から始めた。 M22, M70, M54,

NGC6723, M55, M75, M72,

M30、全部で8個の天体を捕らえたが、これらはすべて球状星団である。地平線付近に明るい彗星があるかもしれないと期待して、日の出55分前までねばり、午前3:35に

捜天を終える。日中、黄砂で視界がとても悪くなった。捜天中には観測地まで到達していなかったようだ。

5月18日(金)

薄明開始が午前3時前なので、1時間

以上の捜天を行うには遅くとも午前1時には起きなくてはならない。午前1時に目覚ましをセットしたが、午後12時50分に目が覚めた。空の半分ほどが雲に

覆われてるが、透明度はまずまずだったので迷わず外に出た。18インチコメットシーカーを組み立てている間に雲量は減少したが、まだちぎれ雲が幾つかあ

り、ゆっくりと移動していた。水曜日には状況はまったく逆であった。起きたときには快晴であったのに、望遠鏡を組み立ててから1時間に渡って曇ってしまっ

た。その時は60分待った甲斐があって、40分だけ捜天できたのだった。

1時45分、まずはC/2007

E2

ロブジョイ彗星の観望である。この彗星は11等まで暗くなっていて、DCは2であった。コマは長く伸びて見えていたが、68倍では尾のようには見えなかっ

た。次に96Pマックホルツ彗星を見ようとしたが、68倍では確認できなかった。観望に時間を使いたくなかったので、接眼レンズを交換して高倍率で見よう

とまでは思わなかった。捜天を優先したいのである。

今朝の捜天は上記の96Pの位置から

開始した。捜天中には暗い銀河が幾つかひっかかると期待していたのだが、まったく視野に入って来たものはなかった。理由の一つとして、薄雲やちぎれ雲が捜

天範囲(ペガサスの四辺形)を通過したこと、もう一つは候補であったNGC7479, 7814,

7741がどれも11.5等よりも暗くて捕らえられなかったとが考えられる。NGC7331は高度が高くて捜天範囲外であった。1時間40

分の捜天を行い水平角で53°(ナビゲーターによる96Pからの角度測定による)、垂直には約40°の範囲をカバーしたが、まったく銀河が捕らえられな

かったのは寂しいものがある。

4月27日(金)

今週、明け方に起きたのはこれが4度目である。そしてようやく快晴の空に出逢うことができた。曇り空と眠気にもううんざりしていた。今朝は抜群の透明度

で、窓から見た木星の輝きが素晴らしかったが、シーイングはかなり悪かった。

この時季、夜明けが早まるにつれて睡眠不足になりがちである。時間を節約するために自宅前で捜天を行う。 C/2007 E2

ロブジョイは天高く明るい。尾も明らかであるが、短い。 C/2007

E2を見た後、午前2時25分から捜天を開始した。薄明開始から10分後の3時30分、96Pマックホルツを初見(10等)。核は明るく通常の捜天中にこ

のようなイ

メージを見逃すことは無い。尾も見えている。96Pを一見した後、通常の捜天に戻った。薄明開始から25分後、96Pを通過したが見逃した。ナビゲータを

使って彗星の位置に戻り注意して見ると気付いた。

OAA彗星メーリングリストで、関勉氏は「捜索しながらこれ(96P)を捕まえるのには、よほどスローに探さないと見のがします」(20

cm 60x)と述べている。関さんと私の言い分の違いは、望遠鏡の口径の違いによるものである。

4月1日(日)

C/2007 E2

ロブジョイ彗星は、ロブジョイ氏が発見したのと同じ日にオーストラリアのコメットハンター、リチャード・ブラウン氏によってもう少しで発見されるところで

あった。ブラウン氏とは、昨年の秋以来メール交換をしているのである。

3月15日(世界時の16日)の明け方、ブラウン氏はミードのLX200R

10”、リッチークレチャン望遠鏡で捜天していた。さいだん座エータ星の近くで淡い天体を見つけたが、ミードのオートスター・アトラスには出ていなかっ

た。その時は胸が高鳴った、と述べておられる。素早くスケッチを取り、オンラインでデジタル・スカイ・サーベイで確認したら、小さな銀河であることが分

かった。ブラウン氏は、このわくわく体験をその日のうちに私にメールで語ってくれていた。後日、彼がロブジョイ氏の発見を知り座標を確認したところ、氏が

わくわく体験をした後で望遠鏡を向けていたインディアン座エータ星の近くであることが分かった。しかも、視野から5分ほどずれていただけだったのである!

ブラウン氏は「彗星を見つけることはできなかったけれど、まさに間一髪でした」と語ってくれた。

彼は10代で彗星捜索を始めたが、指導者もおらず、成功を収めることもできず、長年やめていたとのことである。

今は免疫学と心理学が専門の研究者ではあるが、私のホームページとそこに引用してある関勉氏の言葉に勇気づけられて、彗星捜索を再開したのである。

「いつの時代にも強力なライバルはいるものであって、勇気を持って敢闘した者だけに栄冠は輝くのである」 関勉

注)コメットハンターは生き残れるか?(その3)(英文)に引用してあるが、もとの日本文をどから引用したか記録しておらず、この和文は原文に忠実ではな

いかもしれない。

関氏の格言は今も生きており、重みを持っているのである。その関氏は、3月25.83日UTに私の知る限り日本で初めてC/2007 E2

ロブジョイ彗星を観測された。今度の土曜日には第37回彗星会議において関さんと初めてお会いし、対談を行う予定である。何と素晴らしいことか!

3月18日(日)

オーストラリアのテリー・ロブジョイ氏がCanon 350D と200-mm f/2.8を

使って新彗星C/2007 E2

を発見した。これは眼視捜索でも十分に発見可能な明るさである(9等級)。デジタルカメラによる初の彗星発見であろう。佐藤裕久氏は、この彗星の軌道

が C/1742

C1と似ていることを指摘している。しかし、観測データが不足していて軌道はまだ十分には定まっていない。

多胡昭彦氏は3月15日UTに白鳥座に明るい新星を発見した。中村裕二氏と櫻井幸夫氏は2月4日UT に蠍座に明るい新星を発見、さらに同じく蠍座に中村裕二氏(2月19日UT)と西村栄男氏(2月20日UT)が別の新星を発見している。このうち何人かは

デジタルカメラによる発見で、多胡、中村、西村の三氏は彗星発見者でもある。やがて日本でもデジタルカメラによる新彗星発見がなされるであろう。

3月16日(金)

先月とは打って変わって今月は曇りや雪の日が多い。まるで2月と3月とが入れ替わったかのようである。

天気予報では今朝は晴れるとのことだったので、今月初めての捜天が出来ると期待していた。目覚ましを午前2時20分にセットしてあったが、2時15

分に目が覚めた。空気がひんやりとしているので、晴れているに違いない。本当に晴れている!透明度は平均以下であるが、快晴。さらにインターネットでアメ

ダスのデータを確認すると、午前2時のデータでは気温は-4℃と低めではあるものの、観測地付近の風は弱い。

20分ほど運転して観測地に着くと、東の地平線上に雲が出て広がりはじめている。望遠鏡を組み立て終えると、空の東半分はほとんど雲に隠されてしまった。

天頂を除くと、東半分の空で唯一空がのぞいているのは蠍座付近で、そこから捜天を開始した。5分後には蠍座付近も雲に覆われ、捜天を中断せざるを得なく

なった。車の中で30分ほど休む。再び蠍座付近に晴れ間が出が、数分で雲に隠された。こんないらだたしいことを繰り返し、合計で20分しか捜天できなかっ

た。

これから先、一週間はずっと雪の予報である。

2月27日(火)

午前2時30分に起きてPCのスイッチを入れる。いつもの観測地は風が強いことが分かる。迷わず、家の前での捜天を決める。月没は午前3時29分なので、

まだ望遠鏡をだすのは早い。暖かい飲み物を取ってゆっくりし、3時前に外に出る。

天秤座α星から捜天を開始すると、すぐに大きな球状星団NGC5897が視野に入ってきた。次のお客はNGC5861、12等級の銀河であった。この辺り

には幾つかの銀河があるが、蠍座からは視野に入るほとんどの彗星状天体は球状星団である。M80を捕らえる少し前から、急に空のコントラストが低下した。

スキー場が早朝スキーヤーのために照明を点灯したのである!最早、淡い天体は捕らえられない。

とは言え、彗星状天体の同定には忙しい。それらの中には、幾つかの印象深い天体がある。木星が視野に入ってきたとき、同一視野に彗星状天体があることに気

付いた。ナビゲーターで検索すると、それは小さな球状星団、NGC6287であることが判った。昨年10月にC/2006 T6

レビー彗星を「独立」発見したことを思い出す。それは土星の近くにあったのだ。 さらに二つの惑星状星雲NGC6396

とNGC6445も捕らえた。後者は何度も捕らえていて印象に残っている。というのも、NGC6440という球状星団と20'の間隔で並んでいるのであ

る。

NGC6440(下、球状星団)

と NGC6445(上、惑星状星雲) 一辺は30'

The Digitized Sky Survey copyright © 1994

日曜日とは対照的に、弱風下でとても満足のいく捜天であった。

今月はこれで6回目の捜天であった。

2月26日(月)

天気予報では曇りだったので、今朝は起きなかった。実際には午前6時半に外を見たときは晴れていた。夜中から晴れていたようだったが、もしも目覚ましを

セットしていたとしても、疲労のために起きられなかったであろう。まだ疲労が回復しない。

2月25日(日)

午前2時30分、出発前にインターネットでいつもの観測場所近くの風速を確認する。2時の時点では風は弱い。透明度も抜群である。今朝はかなり低温になる

ことを知っていたが、風がなければ快適な捜天ができる。

午前3時15分、観測地では極めて透明度が良く、獅子座の対日照が肉眼で見えている。白鳥座β星、アレビレオから捜天を開始する。美しい!こんなに美しい

アレビレオを見たことがあっただろうか。捜天を開始するとすぐに風が強くなってきた。体温だけではなく、集中力も奪われる。M56, M57の他に、

NGC6688(琴座の12等級の銀河)、NGC6992(白鳥座の網状星雲)、それにナビゲーターの検索モードでは同定出来ないNGC6914A-B

を捕らえる。幾つかの暗い星雲をキャッチしてはいるのだが、強風で集中出来ないために、彗星状の淡い天体をすべて捕らえているかどうか心配である。天気図

からこのような風は予測できず、地形性の風に違いない。

気温マイナス8℃。今冬の最低記録で、強風。1時間55分の捜天で体力を消耗したが、満足な捜天ではなかった。光害はあるが、風の弱い家の近くでやったほ

うがずっと良かったに違いない。

2月17日(土)

午前2時45分、目覚ましが鳴って、天気を確認するために起き出す。雲の中に小さな切れ間があるが、曇っている。床に戻って目覚ましを3時15分にセット

する。昨夕の天気予報によると午前3時まで曇りで、その後晴れてくるはずである。そう信じて、そう願って、薄明開始の前まで30分ごとに起きることに決め

た。1月30日以来、悪天と月明とによって捜天できず、欲求不満なのである。

3時15分、天気予報の通りだ!西から晴天域が広がってきて、全天の半分が晴れ渡っている。外に出て家の前で望遠鏡を組み立てる。すでに薄明開始まで2時

間を切っていて、時間を無駄に出来ない。いつもの観測地へ行く余裕はないのだ。

低空には少々霧がかかっているし、透明度は平均以下である。捜天を行っているうちに、望遠鏡の視野内のコントラストは高くなり、星像もピンポイントになっ

てきた。夏の天の川で宇宙散歩を楽しんだが、私にとってそれはある種の音楽を伴っていた。心の中で交響曲が演奏されているのだ。今日の場合はベートーベ

ン。

気温は-4℃であったが、羽毛服と足先に入れた懐炉のおかげで寒さは感じない。快適に交響曲を楽しんで捜天を完了すると、望遠鏡の迷光防止カバーはもちろ

ん、羽毛服の肩の部分にも霜が降りていた。

お昼には天気予報の通りに完全に曇ってしまった。幸運、幸福、そして満足な朝であった。

1月30日(火)

明け方起きてみると、少し雲はあるものの天気予報の通りに晴れている。出かける前に、インターネットを使って観測地近くのアメダスの風速を調べてみる。風

が強いと望遠鏡がスムースに動かせないのである。そのようなときは、家の近くで捜天する。大丈夫、観測地付近の風は弱い。しかし、レーダーによると、海岸

付近に少し雪雲があるのが気になった。

観測地に着くと雲が広がりはじめた。望遠鏡を組み立て終えると、わずかな雲の切れ間が残されているだけであった。その切れ間に沿って捜天を開始するが、

15分後には全天が雲に覆われてしまう。さらに悪いことに、雪が降り出した!望遠鏡をシートで覆ったが、雪が積もりだした。天候の回復を信じて待つこと

30分。雪が止んで星空が戻ってきた。それはすでに薄明開始の後であった。

私は捜天を諦めるつもりは無く、天気の回復を待った。なぜなら、C/2006 P1

マクノート彗星のような大彗星が私の発見を待っているかもしれないから。結局、その後25分間の捜天を行うことができた。

4月の彗星会議に参加申込をされた、沖縄県の下地隆史さんがマクノート彗星の素晴らしい写真を送ってくだ

さった。こ

ちらからどうぞ。

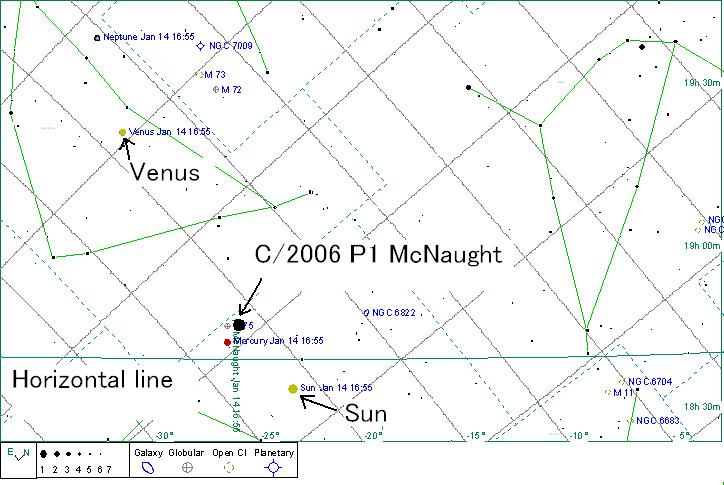

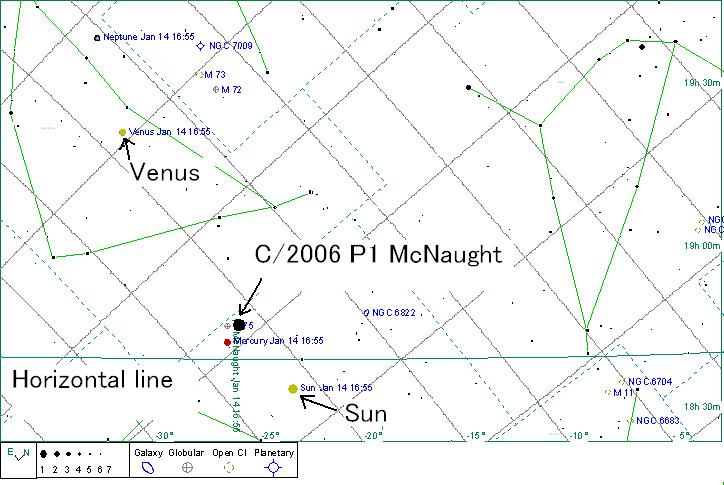

1月14日(日)

幸運!夕方、マイナス5等のC/2006 P1 マクノート彗星を観望できた。

たくさんの日本の彗星観測者が(その多くは冬に晴天日が多い太平洋側に住んで居る)、C/2006

P1の観測報告をしている。私は日本海側に住んでいるので、悪天続きでこの彗星の観望・観測は困難であった。昨日は太平洋側(群馬県)まで2時間近く運転

し

て、観測を試みたのだが、悲しいかな曇ってしまった。

今日は観測を諦めて、朝からスキーに出かけていた。スキーをしているとしばらく青空が広がったので、スキー場の駐車場で8x50の双眼鏡を使って日中に探

した。空は青く見えていても、空気中には無数の雪片が舞っていって、これが彗星を見えにくくしている。結局見つけられなかった。夕方、日没時に西空が明る

く

なって雲が切れてきた。再度探すと、今度は簡単に見つかった16:55JST、彗星は金星と同じくらい明るく、0.5°ほどの尾がある。肉眼でも確認で

きる。彗星付近のバックは金星付近よりもかなり明るく彗星の高度はより低いから、実光度は、金星よりも明るいはずである。何と素晴らしいことだ!

30分後、帰宅すると雪が本降りになっている。幸運な夕暮れであった。

日没から6分後の16:55JST、彗星の高度は2.4°。

1月5日(金)

彗星捜索の準備のため、2時間の休暇を取って3時半に職場を出た。特に冬場は、通常明け方しか捜天しないのだが、宇都宮氏や池谷氏がそうであるように満月

過ぎに晴れたときには捜天している。月出は18:16で薄明終了時刻が18:12である。もし薄明終了の30分前から捜天を開始して月出の15分後に終え

たとしても、小一時間しか時間がない。

冬の夕方の観測地は、除雪された狭い駐車スペースである。昨年のこの時期には積雪が2メートルを超えていたが、今年は30cmである。低空が雪の壁で隠さ

れることもない。夕方の捜索は明け方よりも光害がひどく、また交通量も多いので好まない。そうは言っても、天気予報によると冬の嵐が近づいていて、一週間

ほど悪天が続きそうである。今回は貴重な晴なのである。

望遠鏡の視野がかなり明るかったので、光害対策用のIDAS

LPS-2 フィルターを使った。これによってバックの明るさが減少し、S/N比がわずかながら改善される。捕らえることの出来た星雲星団は、い

るか座の球状星団NGC6934、M15、M2だけであった。

地平線上に満月過ぎの月がわずかに顔を出して昇ってきたその時、天と地のすべてが月光に照らし出された。これで今日の捜天は終わりだ、と思ったその次の瞬

間、月明かりに照らされた別世界の幕開けを感じた。何かを失った時、同時に何か別のものを得るものなのだ。それは、しばしば新しい世界の始まりを意味する

のである。

望遠鏡を片付け終えると、空には雲が広がり始めていた。

このページのトップへ

クリックで拡大:

10月11日改訂

クリックで拡大:

10月11日改訂